目次 次のお話▶

子供のころの思い出

ランプから電燈へ

初めて私の家に電燈がともったのはいつだったか、はっきりは覚えていないが、私が5,6才の頃だったかと思う。大きな家も、小さな家も、各戸に1燈ずつつくことになった。

いよいよ今夜から電燈がともるというので、天井からぶら下った電燈を見上げながら、日の暮れるのを待った。外は次第に薄暗くなってきた。

今か、今かと、かたずをのんでジッと電球をにらんでいた。

何の予告もなく、パッとともった。

「電気がひとりでにともった‼」思わず叫んだ。

その明るいことといったら、まぶしいばかりだ。ランプの光しか知らない私には驚異の明るさだった。

「うちはともったが、よそはどうだろう」私は外へかけ出して近所の家をのぞいて回った。どこも、かしこもともっている。全部一緒にともったのが不思議でならなかった。

明るいのに驚いたと言っても、今の20ワットよりズッと暗かったのとちがうだろうか?

一家に一個の電燈のもとへ家族が全部集って、「夜でも針仕事ができる!」「夜でも本が読める」と言ってありがたがったものだ。

現在のようにメーター制ではなく、日没から日の出までと定められていた。今思うとこっけいな話だが、当時にしてみれば驚きだった。

石油ランプの時代には、油煙で黒くなったホヤ(ガラスのカバー)を、竹の先ヘボロ布を巻きつけた道具で掃除をしたり、石油を入れたり、芯を切ったりする仕事があったが、その必要もなくなった。時間になるとマッチも使わずにパッとともるのだから、便利なものができたナアーと子供心に感心したことを覚えている。

粉ひき

暮れも押し迫った頃ともなれば、各戸から威勢のよい杵(きね)の音が聞こえはじめる。お鏡や雑煮用の餅(もち)つきがはじまる。その頃になると、正月が目の前にきているので、いやがうえにも心がはずんでくる。

ところが、餅つきの前にもう一つ心がはずむ行事がある。それは、石うすで粉をひく仕事だ。餅つきに必要な「とり粉」をつくるのである。

座敷へむしろを敷いて、石うすを置き、妹と私は着物に粉がつかぬように前掛けをして、うすの両側へ座って、うすへ差し込んだ棒を握りしめて、2人が力を合せてグルグル回すのだ。

上うすに米を注ぎ入れる小さな穴があって、その穴が自分の前へ回ってきた時に、小量ずつ手早く入れるのだが、そのタイミングが子供にはむずかしい。大量に入れると上うすが浮き上って心棒がはずれてしまう。妹と責任をなすりあいながらゴロゴロと回したものだ。調子がでてくると、上下の石の間から、サラサラと白い粉がこぼれるように出てくる。

近づいた餅つき、それがすむと正月がくる。正月にはあれもしよう、これもしよう、こづかいで何を買おう? そんなことを次々と頭に浮べながら、くたびれも忘れて一生懸命にうすを回した。

餅つき

待ちに待ったお正月がそこまで来た。胸がおどる。ちょうどその頃、喜びに拍車をかけるように各家庭で餅(もち)つきが始まる。町のあちらの家から、こちらの家から、ペッタン、ペッタンと心のはずむ杵(きね)の音が聞こえてくる。いよいよお正月の前奏曲が始まった。そういう思いがした。それが子供の頃に身にしみこんだ歳末の心境だった。

せいろから湯気が勢いよく吹いている。米の蒸さるにおいが鼻をくすぐる。父がつく、母が手がえしをする。飯粒がだんだん餅になってゆく。

座敷の隅へひろげたむしろの上で、つきたての餅をのばしてのし餅にする。温かい餅にソッと手を触れてみる。その感触の心地のよいこと、ほのぼのとした温かさと、言いようのない弾力、それが指先から伝わってくる。今でもあの心地のよい触覚が忘れられない。

途中で中休みを兼ねて、うすからつきたての餅を小さくちぎって、用意しておいた大根おろし、きな粉、あんこのはいった器へ投げ入れて、餅につけて食べるのだった。おろし餅の次ぎはきな粉餅だ、その次ぎはあんころ餅だと、腹がさけるほど食べた。そのうまかったことと言ったら、山海の珍味も及ばなかった。

あの心の踊る杵の音、湯気と共に漂よう米の蒸さるにおい。今の子供らはそういう楽しさを知らない。そう思うのは我々老人の懐古的な感傷なのだろうか。

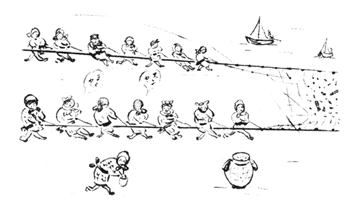

地引き網

何月頃だったかという記憶はさだかではないが、なんでも寒い頃だった。現在は、海岸を埋立ててコンビナートになってしまって昔の面影は見られないが、私の子供の頃には海水浴をしたりした白砂青松の美しい海岸だった。そのあたりを午起(うまおこし)と言っていたが、寒い頃には地引き網がかかった。一年中昼も夜もかかったのかも知れないが、私の記憶では寒い夜しか覚えていない。

網がかかったことをだれがどんな方法で知らすのか知らないが、大人達が「網がかかったぞー」と言いながら三五五浜へ浜へと出かけて行く。網を引き上げるのに使う引き綱を腰に巻き、手ぬぐいでほうかむりをし、ワラゾーリをはき、寒そうに首をすぼめて行くのを見ていると、子供達もついつられて寒いのも忘れて大人達について行った。

大人達は松かげでたき火をかこんで、おもしろおかしく笑い興じながら船が来るのを待っていた。

船がつくと、先ず先端のロープに群がるようにして寄り合い、かけ声を合せながら引っぱりはじめる。ロープの部分が過ぎると、目のあらい網になり次第に網目が細かくなって最後は大きな袋になっている。袋が見えはじめると、大勢の人々からいっせいに歓声があがり、大きなどよめきのうずがわきあがる。

袋の中では何万何十万のいわしがしぶきを上げて跳ね返っている。夜目にも白く光って見える魚の大きなうずが、ザアザア激しい水音を立てて跳ねあがって騒ぐ様子は実に壮観だった。子供ながら、その勇壮な光景を見るのがたまらなく好きだったので、それが楽しみで寒さを忘れて大人達について行ったのだった。

終わると全部の人々がタモにいっぱいの魚をもらって帰ることになっていた。見物しているだけの私にも重いほどの魚がもらえた。魚を背負って大人達といっしょに意気揚々と帰るのだった。

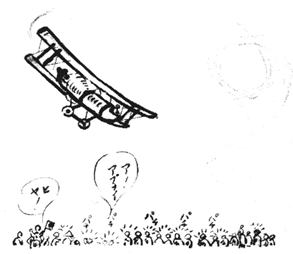

アート・スミスの曲芸飛行

大正5、6年頃、私が10、11才の頃だったと思うが、米国人アート・スミスという飛行家が、四日市の築港埋立地にて、入場料をとって曲芸飛行を見せたことがあった。私は兄につれられて見物に行ったことを覚えている。何しろ飛行機なんて飛んでいるのを見たこともない時代だから、近郷、近在からの人出もあって、大変なにぎわいだった。

長い間待たされ、やっと耳につんざく爆音をとどろかせて飛び上った。「飛んだ、飛んだ」見物人は手を振って騒いだ。会場の上空を2、3回まわったと思うと、宙返り、横転、木葉落しといったアクロバット飛行をやった。見物人はただただ驚嘆の歓声をあげて目を見張るばかりだった。

超低空飛行で頭上をかすめた時には思わずシャガミ込んだ。木葉落しをやった時には、「アッ墜落だ」と思わず叫んだことを覚えている。見物人の肝をひす高等飛行をさまざま見せてくれた。

飛行機の構造が、ちょっと変っていた。複葉で、エンジンが上方葉と下方葉との間にあって、プロペラはエンジンの後方に付いていた。操縦席が変っていて、機の先端に突き出ていて、何の覆もなく、ハンドルを握って、足を突っ張っている姿が飛行中にも見られる。変った格好が印象に残っている。

スミスの飛行機を見たことによって、飛行機に対する一般の認識が高まった。子供の遊びも模型飛行機を飛ばすことが大流行した。

| ご参考: ホームページ「アートスミス・鳥人の足跡」の中、「足跡(大正6年)」の5月19日(土)に四日市で開催した飛行大会の様子が出ています。 |

遠足

近頃は小学生の遠足にバスを利用しているようだ。遠足というのに、バスに乗って行くとは? 私らのような古い人間には何となく奇異に感じる。遠足とは歩く訓練が目的であるように理解している。学年に応じて精いっぱいの距離を歩いたものだ。私らの小学生の頃の遠足のようすを思い浮かべてみることにしよう。

遠足はやはり楽しかった。服装はと言えば、かすりの着物を着て、学生帽をかぶり、袴(はかま)をはいて、履物はわらじといういで立ちだった。当時の学生は必ず学生帽をかぶった。袴は、はくことになっていたが、小学生は祝日とか遠足とか、改まった時にだけはくのが普通になっていた。わらじは遠足の時だけで、通学はげた履きだった。

遠足の弁当は、日の丸弁当といって、おにぎりの中へ梅ぼしを入れたものを4個か5個竹皮に包んで、さらしもめんを筒状に縫った中へ入れ、肩からたすきにかけて持っていった。ちょうどおにぎりが背中の中心に斜めに背負った格好になる。

水筒を持って行くようになったのは、もっと後になってからで、のどがかわくと、通り道の百姓家の井戸を見つけて、つるべでくみ上げて、つるべへ口をつけて飲んだものだ。

帰り道は、ほこりで白くなった足を引きずりながら、それでも元気に歌を歌って帰った。翌日は、学校へ行くのに、足首やひざが痛かった。

この頃の小学生をながめると、服装はカラフルで、スマートだ。リュックサックにぜいたくな弁当や、おやつに上等のキャンデー等をたくさんつめ込んで行くらしい。

私らの時代とは、比べものにならない。何から何までぜいたくの一語につきる。まるで大名とこじきほどの違いに思える。

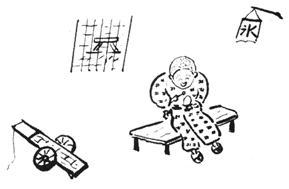

夏休み

小学校は今日から夏休みに入った。私らも小学生の頃には、この夏休みを指折り数えて、どんなに待ちわびたことか。今日から1か月間をどうして送ろうか、子供なりに色々とプランを立てて、胸をふくらませたものだった。そして、過ぎてみると、あれもこれもと立てた計画の半分も達成できずに終るのが毎年の例だった。

私は毎年の夏休みを母の在所である朝日村(現在の朝日町)縄生(なお)で送る習慣になっていた。

教科書やら宿題帳やら遊び道具などをカバンに詰め込んで肩にかけ、踊る胸を押えながら四日市駅へ向うのだった。その時の喜びは、足が地につかぬはずみようだった。

出札口で「富田(とみだ)小人1枚」と言って買った赤い切符を、しっかりと握りしめて列車を待つのだった。朝日村は富田駅と桑名駅との中間よりかなり桑名駅よりの位置だったから、桑名駅まで乗った方がはるかに楽なのだが、汽車賃が2倍になるので、富田から歩くことにしていた。桑名駅から縄生までが約3キロメートル、富田駅から縄生までが6キロメートルということだから、小学生でよく歩いたものだ。

叔父と叔母の家が4軒あった。その4軒をまわって遊んだ。

近くに天神山という小高い山があって、氏神様もその山にあった。従弟の衛一君とよく遊びに行った。騒々しく蝉(せみ)が泣いていた。炎天下の山を駆け回って、虫をとったり、木に登ったりした。みがき砂を採掘したかなり長い坑道があって、暑くてたまらなくなると、その坑道へ飛び込んでは、冷やかな空気で、吹き出した汗を押えて一服しては遊んだものだ。

村はずれには町屋川の清流が流れていた。唇が紫色になるまで水につかって夕方まで遊んだ。「もっと早く帰れ」と、よくしかられたものだった。

伯母の家は米のブローカーのような商売だった。米を桑名の米屋さんへ届けるのに、荷車の先引きを命じられた。ロープを肩へかけ、ぞうりをはいて一生懸命に車を引っぱって旧東海道を桑名へ行った。暑い仕事だったが、帰りは安永の氷屋でかき氷を食べさせてもらうのがうれしくてそれを楽しみにして行った。縁台へ腰かけて、スプンで氷をつきながら食べると、口の中がしびれるほど冷えてくる。暑さがいっぺんに消えてしまって、体中を冷風が駆け抜けてゆくような感じがした。

その時のかき氷の味が今だに忘れられない。その氷屋さんは今だに昔と同じ場所で氷屋さんをやっている。たまに通ることがあるが、懐しい思いでながめて通る。

長かった夏休みも終りに近づき、日のたつのが早いのを嘆きながら、縄生と別れて富田駅までテクテク歩く。全部すませて帰る予定の宿題が、まだ残っているのを気にしながら……。

修学旅行

人間の記憶というものは妙なもので、これだけは絶対に忘れてはならないと念じて頭へたたき込んだつもりが、いつの間にか抜けてしまっていたり、忘れても何の不便も感じない、ささいなことがいつまでも頭にこびりついているということがよくある。

私らが小学生の頃にも修学旅行はあった。5年生から高等小学校2年生まで、毎年秋に行なわれることになっていた。だから私も4回どこかへ行ったはずだ。ところが何年生の時にどこへ行って、どんなことがあったのか、まるで覚えていない。あんなに楽しかったことだったのに、なぜもっと正確に記憶していないのか不思議に思う。

名古屋見物、伊勢神宮参拝、奈良方面、京都方面へ行ったということは覚えがあるのだが、部分的なことが記憶にあるだけで、まとまったことは全く覚えていない。そのなかで、名古屋へ行ったことは比較的よく覚えているほうだ。その時の記憶をたどってみよう。

名古屋駅(現在の笹島)に到着して先ず驚いたことは、歩いている人が多いことだった。それから駅前に並んでいた旅館の1軒の屋根に金のシャチが乗っているのを見て、あれが名古屋城かと思ったこと。それと伊藤呉服店(現在の松阪屋)を見物に行って、3階建ての西洋館の大きかったことに目を丸くした。(当時は栄町交差点にあった。)そればかりか、店内へはいってエレベーターに乗ったことだ。(3階建てだったが、エレベーターの設備があった。)

生まれて初めて乗ったエレベーターのことは、昨日のことのように覚えている。エレベーターの中が薄暗かったこと、動く時と止まる時の軽いショック。エレベーター・ガールの容貌から服装まで、目を閉じれば当時のままではっきり瞼に映る。名古屋城、熱田神宮、鶴舞公園へも行ったに違いないが、エレベーター以外のことはいっさい覚えていない。

目次 次のお話▶