◀前のお話 目次 次のお話▶

私の生まれた北納屋町

労働者の町を襲ったペスト

私は四日市の北納屋町で生まれ、小学校を卒業するまでそこで育った。北納屋町は小学校の頃の思い出の数々が埋もれたなつかしい町だ。

北納屋町のある地域一帯は「浜」と呼ばれ、国鉄の線路の東方一帯の海に近い南納屋、北納屋、中納屋、袋町を指して言われ、反対に線路の西方の町を「高」と呼んでいた。「浜」は古くからある町でなく、明治の始め頃に、海岸へ向けて伸びていった所のように思われる。

私の子供の頃には、沖仲仕とか紡績仲仕、船乗りの多い労働者の町だった。どちらかと言えば、毛並のよくない町だった。子供の頃に「浜の子供は乱暴で行儀がよくない」と「高」の人々から下げすまれ、軽蔑のまなざしで見られていた。

昔は北納屋町を葦原(よしはら)町とも言っていた。おそらく北納屋町の昔は、葦の生い茂った湿地帯だったらしい。そこを埋立てて宅地に造成したところらしい。そんな所だから土地が低く、大雨のたびに近くの東洋紡績まで掘られていた運河の水があふれて床下浸水の騒ぎが毎年のようにあった。運河は本船から艀(はしけ)に積みかえたインド綿を運ぶためである。

町全体が紡績とはなんらかのつながりを持っていた。人夫、男工、女工、仲仕、船乗り等々、町の人々の生活を紡績が支えていた。紡績が催す運動会や盆踊りの行事には、まるで町の祭りのように町内あげて騒いだ。

また、現在のようにラジオやテレビで時間を知ることができなかったので、紡績が吹き鳴らす汽笛が唯一の時報だった。「朝の汽笛が鳴ったゾ! 7時ダ!」、正午に鳴ると「ソレ12時ダゾ」という具合だった。午前7時と9時、12時、午後の3時と6時に鳴る汽笛が合図で町が活動していた。

他に大きな工場のない四日市にとって、東洋紡績の存在が市のほこりでもあった。赤レンガの工場が幾棟も建ち並び、威厳をそなえた門がデンと構え、その奥には鉄製の真黒い煙突が空高くそびえていて、子供心に夢の城郭のように見えた。

四日市に厳然と君臨していた東洋紡績にも大きな災難が訪れた。それは私が9才の年の10月だった(大正5年)。インドからの輸入綿に付着してきたペスト菌によって紡績工場の従業員にペスト患者が次々に出始めた。まん延を防ぐため、ただちにそのまま工場内にいた者を缶詰にして、外界との交流を一切遮断したのだったが防ぎきれなかった。紡績に近い北納屋町は特にひどかった。町中がパニック状態になってしまった。必死の防疫にもかかわらず、ますます猛威を振い、四日市が恐怖に巻き込まれた。ペスト菌をねずみが媒介するというので、ねずみの侵入を防ぐために各家の周囲をトタンの柵で囲ったり、患者の発生した付近の家は徹底的に消毒されて大損害を受けたりやらで、それはそれは大事件だった。

変ったことでは、ねずみが高価で買い上げられたことだ。捕かくしたねずみを警察署へ持って行くと、いくらだったかは忘れたが、かなり高価で買ってくれた。私もたびたびもっていって、お金をもらったことを覚えている。

貯木場

紡績工場へ通ずる運河の岸には、木材屋、石材屋があった。時々石材を積んだ船や、材木を積んだ船が入って荷役をしていた。ウインチで巻き上げる音がガラガラガラと静まり返った町内へだるそうな音を流していた。

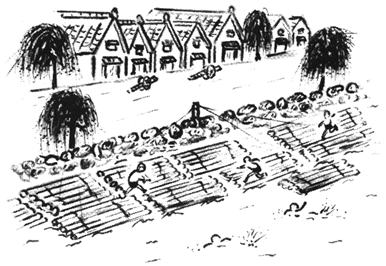

運河には貯木場があって、筏(いかだ)に組んだ材木が整然と浮いていた。学校から帰ると、ここが子供らの格好の遊び場になっていた。いつの間にか5人、10人と集まって筏の上を飛び回って夕暮れまで遊んだ。

筏から筏へ飛び移っているうちに、足をすべらせてドブンと落ちて、ずぶぬれになることもあった。そのまま家へ帰ることもできないので、着物を筏の上にひろげて乾かし何くわぬ顔で帰るのだが、母に見破られて大目玉をくったこともあった。

その運河も、東洋紡績が他の地へ移転してしまったので、戦後埋立てて、今は公園になっている。

肥料倉庫・銭湯

北納屋町には、東洋紡績のほかにもう一つの有名なものがあった。それは、肥料の集散地だったことだ。大手の肥料問屋が数店あって、肥料倉庫が軒をつらねて建ち並んでいた。

北海道から積み出されたにしん粕(かす)が、四日市港へ陸揚げされて、北納屋町の倉庫へ保管されていた。付近は肥料を出し入れする馬車でにぎわっていた。

倉庫群が建ち並んだ通りは、にしん粕独特の臭気がただよっていて、鼻もちがなら

なかった。春から夏の間は特にひどかった。そのうえ、にしん粕にわく虫が何ともならなかった。何という虫なのか名前は知らないが「ぶんぶ」と呼んでいた。2センチ位の大きさで、青味を帯びた黒い羽根で飛んでいた。学校の住き帰りに、倉庫の前を通ると、まるで雲霞のように、何万という数のぶんぶが飛び回っているので、目を開けて通れない。両手をプロペラのように回しながら走って通った。時折、口の中へ飛び込むことがあるが、そのにがいことといったら、このにが味も忘れられないものの一つだ。北納屋町とは、そんな所だった。

それから、町の中央に「松の湯」という銭湯があった。この銭湯が町内唯一の社交場だった。一般庶民は新聞も読まなかった頃だから、この銭湯が、世間の大小の事件を知らせてくれるニュース源の役目も果たしていた。しばらく銭湯を休むものなら、つんぼ棧敷(さじき)に置かれていたも同然で、世間の様子がさっぱりわからなくなるということだった。

松の湯という屋号が示すように、入り口に大きな松の老木がそびえていた。私が思うに、北納屋町は元は葦(よし)の生い茂った湿地帯を埋立てて宅地に造成した所だから、造成の際、この松の大木を切り倒すに忍びずに、1本だけそのままのこしたのに違いない。道路のど真中に堂々と枝を張っていた。

ドンドも社交場

私の家は東洋紡績へ通ずる運河の近くだった。近所の方々は、紡績の綿を運ぶ船頭さん、紡績の工員さん、仲仕さん、大工さんなどほとんど紡績か港の労働者ばかりの町だった。

私の父も港で働く労働者だった。6畳と8畳二間の小さい借屋に住んでいた。裏には井戸屋と便所があって、その間に3坪ばかりの庭があって、夏になると朝顔、ほうせんか、おしろい花が咲いていた。

そして、裏からは「松の湯」の屋根と煙突が見えていた。銭湯の屋根には、いつも鷺(さぎ)が片足で止まっていた。そして夕方になって棟(むね)から白い湯気が静かに立ちのぼり始めると、「ああ、もう風呂がわいたなァ」と思いながら父の帰りを待った。

冬の寒い朝は、だれがともなくドンドが始まる。ドンドとは焚火(たきび)のことだ。銘々(めいめい)が燃える物を持ち寄って、道路の真中で燃やすのだ。燃え始めると、「ソレッ、ドンドだ」というので、町の連中がまたたく間にはせ参じて焚火を中心に大きな輪ができてしまう。火勢で顔を赤く染めながら、おもしろおかしく笑い興じて、ドンドの場はたちまち社交場になってしまう。燃やす物が無くなると、だれかが、どこかで、何かを探してきては放り込んで、世間話がいつまでも続く。

話の種は、大事件からちょっとした事件、うわさ話から家庭での出来事まで、三面記事になりそうな話題が次から次と、絶えることなく飛び出す。そして、話題として取り上げた問題は、どんな難問題でも、集った連中が意見を出し合った末に、連中のなかで一番分別顔をしている者が結論を出して解決ということになる。

この町では、何事によらず隠し事はいっさいできない。各家庭内の複雑で微妙なことでも、近所の問題として、皆が知恵を出し合って決めてしまうといった具合だ。だから、皆ガラス張りの中で生活していることになる。お互いに、奥の奥まで知り尽くしての付き合いだから、見えを張ったり上品ぶってみても通用しない。人情がこまやかで、ざっくばらんな庶民の生活の縮図のような住みよい町だった。

親方の家

私の家の近所に沖仲仕の親方の家があった。小さな割長屋の群の中で、一段と建ちが高く、周囲を見おろしているような大きな構えの家だった。

沖仲仕を船会社へ斡旋(あっせん)して、そのピンはねで儲けている職業なので、近所の人々から「親方」といわれてたてまつられていた。長屋住まいの貧乏人ばかりの町内だから、私らには殿様が君臨しているように思えた。

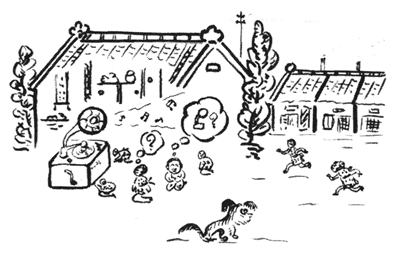

ある日親方の家から突然浪花節(なにわぶし)今で言う浪曲が町内へ響き渡った。親方の家が蓄音機を買ったのだ。当時蓄音機という文明の利器は、金持が道楽に使うおもちゃで、貧乏人には高嶺の花に等しい代物だった。

親方の家から浪花節がうなり出すと、近所の子供達は「ソレッ」と親方の家へ駆け込んで、蓄音機の前へ座り込んでじっと耳を立てるのだった。

箱型の蓄音機から横に出ているハンドルをグルグル回してゼンマイを巻くと、種板(レコード)が回り始める。その上へ針を置くと途端にうなり出す。子供には浪花節の意味は分からないのだが、音が出るのが何とも不思議で、あの箱の中はどんな仕掛けになっているのだろう? 朝顔の格好をした大きなラッパから、なぜ音が出てくるのだろう? だれに聞いても納得のいく説明をしてくれないので、長い間不思議のままだった。

その時親方夫婦が、さも得意顔で私ら子供連中をジロジロながめていた光景が、今でも瞼(まぶた)に残っている。

それから、親方の家には、「ジョン」という真黒で毛の長い犬がいた。大きな耳がだらりとさがった大型犬だった。私らが遊んでいると、よくほえて追っかけてくるのだが、石をぶつけたり、怒ったりすると親方にしかられると言って、犬にまで遠慮していた。

◀前のお話 目次 次のお話▶