◀前のお話 目次 次のお話▶

当時の東京は外国のようだった

ホームシック

家が貧乏だったにもかかわらず、清吉兄と謙守(かねもり)兄のはからいで大正11年3月上京し、東京商業学校夜間部へ入学できた。住居は秋葉原駅(貨物)駅前にある名古屋倉庫秋葉原支店事務所の2階で、謙守兄と住むことになった。当時兄はここから汐留支店へ通勤していた。私は昼間はひとりぼっちで、夕方から神田錦町の学校に通学していた。

田舎(いなか)からいきなり大都会のど真中へほうり出されたのだから、見る物聞くことが驚くことばかりで、まるで外国へでも来たようで落ち着かなかった。地理も不案内ゆえ遠くへは行けず、駅の周辺を迷子にならぬ程度に歩いたりしていた。

淋しいやら心細いやらで、思い出すのは父、母、兄弟の姿、先生や友人の顔、四日市の街、卒業して来た学校の風景、そんなことが絶えず頭の中を去来する。そのたびに胸をしめつけられる思いがして、涙が頬をつたうのだった。

夕方になると学生服に着がえ、ズック製のカバンを肩にかけて、珍しい都会のたそがれの光景をきょろきょろ見まわしながら学校へ向う。

まだ親しく語り合える学友も無く、初めて受ける法制、経済、数学の科目に戸惑いながらも授業を終えて、四日市では見られなかった光の渦巻く街の明るさに眼を見張りながら帰る。

床にはいれば浮かんでくるのが過ぎし日のことばかりだ。ポー、ポー、貨車の入れかえ作業をしている汽笛が夜空へ溶け込むように響く。あの哀愁を含んだ汽笛の音がどれほど私の心をホームシックに誘い、涙を流させたことか。「四日市へ帰りたい、あの汽車に乗って」ひたすら故郷を思い、生れ育った四日市を恋しがる日がしばらく続いたが、やがて傷心の私に一抹の明るさを取り戻すことになるのだった。

孤独から救ってくれた年上の女性

ホームシックに泣く私に、励ましと楽しさを与えてくれた人が現れた。今日は、その記憶をたどって見よう。

朝になると兄は汐留駅前支店へ出勤してしまい、私は夕方から学校へ出かけるまでは一人ぼっちで2階の薄暗い部屋で故郷をしのび、友を慕い、淋しい日を送っていた。

ある日突然、階下の事務所で働いている女事務員が尋ねてくれて、慰めの言葉と、あんパンを1袋置いてってくれた。久し振りに体験した、温かい人の情だった。

それ以来彼女と日増しに親しくなり、姉のように思えて、時には思い切り甘えてみたくなる衝動にかられることさえある親密な仲にまで発展した。日曜日にはよく浅草の六区へ活動写真を見に連れて行ってもらったものだ。そうして帰りには必ず天丼をごちそうしてくれた。励げましてもくれたし、慰めてもくれて、弟のようにかわいがってもらった。

束髪に結った頭に大きなリボンを付け、えび茶の袴(はかま)に黒い深靴をはいた彼女の姿は今でもはっきりと目に焼き付いている。

東京が珍しい私を方々へ連れて行ってくれたが、市電に2人が並んで座ったり、街を2人が寄り添って歩くのが何となく照れ臭くて、彼女が近寄っても他人をよそおって、そしらぬような振りをして歩いたものだ。私は彼女の出現によって孤独感も薄らぎ、どれほど明るさが増したかしれない。

それほど私には必要な彼女になっていた。それなのに彼女に関しては、出身地がどこなのか、年は何才なのか、なぜ東京へ出て来たのか、いっさいの素性(すじょう)を知らない。私も尋ねなかったし、彼女も教えてくれようともしなかった。でも、ただ一度兄に会わすと言って、私を案内してくれたことがあった。それもはっきりどこだったか覚えていないが、市村座という芝居小屋の近所の下宿屋だった。私が兄と思われる方の部屋へ案内された時、彼は机に向って英話の勉強中だった。大変などもりの方だったことを覚えている。

私の想像だが、何かの理由で田舎(いなか)から兄妹2人で上京し、兄は苦学して大学へ通い、妹は運送店で事務員として働くことになったのではないだろうか。

田舎からポット出の私にうるおいと心の張りを与えてくれた、忘れられない彼女だが、いつ、どこで、何の理由で別れたのか、それに関連した記憶が全然ない。いくら考えてもどうしても浮んでこない。

もし彼女が地球上のどこかに健在で居るとしたら、もう80才に近い老女になって居られるはずだ。80才近くになった彼女を想像して頭へ描こうと努力するが、どうしても描くことができない。私の目に浮かんでくるのは、束髪のヘヤースタイルで、えび茶の袴に黒の深靴をはいた、21、2才の女事務員の姿である。

昼間は特許局給仕に

私が社会へ第一歩を踏み出して、初めて労働による報酬を得たのは、特許局(当時は局だった)だった。謙守(かねもり)兄の友人の御世話で特許局給仕を拝命し、電気化学部長室付給仕となった。

昼は特許局へ勤務、夜は東京商業学校へ通学という生活が始まっていた。金額は忘れたが、庶務課へ行って、生まれて初めて俸給袋を貰った。その時は、嬉しいような、はずかしいような気持ちで、震える両手を出して、ペコンと頭を下げてもらったことを覚えている。

特許局の勤めは楽しかった思い出の一つだ。審査官は大学出の学士さんで、皆親切な方ばかりで、随分かわいがってもらった。あまり仕事もないので、教科書を開いて勉強していた。わからない事があれば、だれかれなしに教えてもらい、充分勉強ができた。

ただ、いやだったのは、田舎からのポット出だから、四日市の方言が絶えず飛びだすので、そのつど皆に笑われたり、からかわれたりした。

学生時代の洋服やら、参考書やら、何だかんだとよくいただいた。

当時の東京と田舎の隔り

大正11年、人口3万余の四日市という田舎(いなか)町から東京ヘポット出の私には、東京の刺激があまりにもきびし過ぎた。今でこそ情報社会と言われるだけに、東京のことはおろか、外国のことでも隣りのように何もかも見通しの世の中になったから、目をむいて驚くこともなくなったが、当時は、四日市から見る東京はまるで外国のように見えた。見る物聞くこと驚くことばかりだった。それに加えて、東京弁が外国語のように聞こえた。

上京後しばらくして、昼は特許局、夜は東京商業学校の夜間部へ通学していた。その頃、特許局内に食堂を経営していた宝玉亭と親しくなり、コック場へよく遊びに行くようになった。四日市では見たこともなく、聞いたこともない洋食の材料を見て、その珍しさに目を丸くすることが多かった。

最初にだまされたのがトマト。赤く熟れているのを見て、柿のようにうまかろうと思い、人目を盗んでガブリと食いついたが、驚いた。青くさくて、とても食べられるしろものではない。思わずはき出してしまった。

次にだまされたのがチーズだ。見た目にはようかんの味を思い出させるので、ほうちょうで切って口へほうり込んだが、肉の腐ったようなにおいと味には胸が悪くなった。

マヨネーズもとても好きにはなれなかった。ソーセージ、ハム、チャーシューは、これはうまいと思った。

気味が悪いと思ったのはターンだった。灰色で舌そのままの形をしているうえ、表面のザラザラしたところはグロテスクで、あんなものを食べる人がいるのかと思うとゾッとした。

今でこそ、ターンシチューにしても、パンにはさんだチーズにしても、アスパラに付けて食べるマヨネーズにしても、うまいうまいと言って食べているが、最初出会った時には、こんなものを食べる人はどんな人々だろうと思ったものだった。

当時は、四日市と東京とは、あらゆる面で大きな隔たりがあった。地方から出て来た者を田舎者、おのぼりさんと言って軽べつしたのもやむを得なかったと思える。5、60年の間に変れば変るものだ。

関東大震災のその時

秋葉原駅前から引越して、兄と芝区露月町で下宿していた時だった。2階で一人勉強していたら、突然ドスンという大きな音と同時に、激しく揺れはじめた。とっさに机の下へ頭を突っ込んだ。

揺れはますます激しくなるばかりだ。これでは家が倒れる――。逃げ出さねば、屋根の下敷になってしまう――。そう決心して、机の下から顔を出したが、視界が全くきかない。まるで煙に包まれたようだ。手さぐりで階段の方向へ行こうとするのだが、襖(ふすま)やら本箱やらが倒れていて歩けない。バリバリ、ガタガタと騒音が、耳をつんざくばかりだ。まるで世の中がひっくり返ったのではなかろうか? この世の終りなのか? とうとう屋根の下敷になって死ぬのか? そんな恐怖が体の中を走った。

幸いかろうじて外へ飛び出したが、軒下は瓦(かわら)の山になっていた。

しばらくして、銀座、新橋方面から、猛火が押し寄せてきたので、火炎に追われるように、芝の増上寺の境内へ逃げ込んだ。

着のみ着のまま郷里にもどる

関東大震災で東京は壊滅状態になってしまった。もちろん、学校も特許局も焼失してしまった。

着のみ着のままで四日市へ帰省し、学校の再建を待つことになった。帰省して6、7か月後だったと思うが、学校より授業再開の通知を受けた。ところが、その頃には、もう勉学の意欲を喪失してしまっていた。多分、半年以上も勝手気ままに遊んでいたので、めんどうな勉強がいやになったのだろう。両親や兄から、中退せずに卒業までがんばれと厳しく説得されたにもかかわらず、とうとう上京せずに中退してしまったが、今にしては残念なことだった。

そして、友人の世話で南川洋服店へ入店し、住み込みで働くことにした。南川洋服店と言えば、当時は三重県内では一、二を争う注文服仕立ての商店だった。仕立部と洋品部があって、両部で25人ぐらいの店員が住み込みで働いていた。他に下職も10軒ほどあった。

私は洋品部で働くことになった。そして、一番新参の私が洋品部の旗頭になって、随分我がままに振る舞ったものだった。

ここで1年半ぐらい働いただろうか、やがて尻が落ち着かなくなってきた。都会で暮らした味が忘れられず、東京にあこがれる気持ちが日に日に募ってきた。

家出をして再び東京へ

夏の日射しが強烈に降りそそぎ、うだるような四日市の町を、人目を避けるように、風呂敷包みを小脇に抱えながら、駅へ向って小走りに駆けて行く少年があった。それは17才の私が、住み込みで勤めていた南川洋服店を無断で抜け出して、あこがれの東京へ向う姿でした。

「志しを立てて郷関を出ず」と言う立派なものではなく、ただ、学生時代に東京で暮した都会生活が忘れられず、東京恋しさだけの、単純な家出だったのである。

当時歯を悪くして歯科医院へ通院し、前歯2本に金冠を入れてもらい、その代金を支払うことになっていたので、歯科医院へ支払うからと言って母から金をだましとり、他に同輩からの餞別もあったので、それを旅費に当てて出奔(しゅっぽん)したのである。

当然ながら何の目的もなく無計画同様で飛び出したのだから随分苦労した。第一寝る所が無いのには参った。兄がかつて東京で働いていた関係上、兄の友人宅を、あちらで1晩、こちらで2晩と言う具合に片っ端から渡り歩いた。先方にしてみれば、友人の弟というだけで私とは何のかかわりも無いのだから、迷惑だったに違いない。段々いやな顔をされるのが子供ながらよくわかるのだが、行く所がないので邪魔にされながらも、背に腹は変えられぬので、頑張るより仕方なかった。

毎日々々、神田、新宿、芝の職業紹介所(当時はそういう名前だった)巡りを続けた。「大学は出たけれど」という歌が流行した頃だけに、就職は容易でなかった。持って行った金も底をつきそうになるし、それに家出した時が暑い盛りで、単衣(ひとえ)を着て出たので、秋風を覚える季節になり、肌寒さがこたえるようになった。全く意気消沈の体だった。今さら帰るに帰られず、ほとほと困り果ててしまった。私は悲しくなった。泣き出しそうになった。

京橋付近を力なく、とぼとぼと歩いていた。そこは京橋日活館だった。私はなけなしの財布をはたいて、夢遊病者のごとくふらふらと館内へ入った。「籠(かご)の鳥」という映画を上映中だった。私はドラマを見ているうちに、とめどなく涙があふれた。ドラマの主人公に対する涙なのか、だれに流す涙なのか、わけのわからぬ涙が、次から次へと、休みなく頬をつたって流れ落ちた。

その時ふと思い浮かべたのが、特許局に勤務していた頃の食堂の経営者宝玉亭の御主人のことだった。頑固なおやじだったが、江戸っ子らしいさっぱりした方だった。

そうだ! 宝玉亭を尋ねてみよう。

さっそく元の古巣の特許局へ出向いて尋ねたが、震災後は局の食堂をやめたとのことで、神田上白壁町とだけ知らされた。神田駅付近を尋ね歩いて、やっとの思いで探し当てた。使ってもらうように懸命に頼み込んだ。幸い「働いて見よ」との返事をもらった。その時の嬉しかったこと、地獄で仏とはこのことか。瞬間「助かった」と思わず心の中で叫んだ。やれやれこれで寝る所ができた。めしも腹いっぱい食えるのだ。

私はあの時の感激は今だに忘れることができない。

そんな経緯で、宝玉亭でコックの見習いが始まった。

宝玉亭で皿洗い

宝玉亭は高級西洋料理店で、腕ききのコックが4人ぐらいいた。そのコックさんの命令に従って働いていたのである。皿洗い、じゃがいもの皮むき、キャベツ切り、ナイフ、ホーク、スプーンのみがきなどの仕事のほかにコックの私用にも走り回った。田舎(いなか)出の私だから、4人のコックに散々からかわれ、話題のさかなにされ通しだった。

ある時いたずら好きのコックが、いつになく親切にカツレツを作ってくれて、私に食べろとすすめてくれた。彼のいつに似合わぬ親切さを感謝しながら、うまいと思って食べた。食べ終ってから、今食べたカツレツはコック場へ入り込んだどぶねずみを捕えてカツレツにしたものだと聞かされて、何とも胸が悪くなり、一日中吐き気が納まらず、いやな思いだった。

随分いたずらをされたりはしたが、皆よい人ばかりだったので、別につらい思いもせずに楽しい毎日を送れた。

一番苦労したこと、失敗したことと言えば、何といっても、見るもの、聞くものすべてが生れて初めてという商品が多かったことだ。今ではどこの家庭でもふんだんに使われているものばかりだが、大正時代ともなれば、東京のような大都会と、四日市のような田舎とでは、食生活にも格段の差があった。

現代ではもう日本語として使われているが、たとえば、ハム、ソーセージ、マヨネーズ、ケチャップ、バター、チーズ、コショーといったものは、見たことも聞いたこともない代物だった。ポークだ、チキンだ、ビーフだと言われても見当もつかなかった。コンソメ、ポタージュがわからなかったのは仕方がないとしても、トマト、キャベツを知らなかったのだから、いかに食生活の形態が都会と田舎とでは差が大きかったかを伺い知ることができると思う。

白いコック服を着て、マヨネーズやチーズ、バター類を、日本橋の明治屋へ自転車で買いに行くのも私の仕事だった。

筑前琵琶の思い出

私が、東京・芝・露月町の桜井製鋼所東京販売所という、番頭さんと私と2人だけの小さい店で働いていた時のことだった。

販売商品である鉄管の継手が、なぜか名古屋工場からねじを切らずに鋳物のままで送られてくることがあった。それを千住の小さな鉄工所でねじ切りをさせていた。その鋳物をかますに詰めて、リヤカーで千住の鉄工所へ運び、仕上がるとまたリヤカーでとりに行く仕事が時々あった。

その鉄工所の主人という人が、35、6才の気のやさしい温和な方だった。私が行くと「遠い所からご苦労でした、さぞくたびれたでしょう、座敷へあがって休んでお茶でも」と言ってもてなしてくれるのだった。

というのは、師匠について琵琶(びわ)を習っている最中で、他人に聞いてもらいたくてしようがない時期なので、私に聞いて欲しかったらしい。私が座敷へ上ると、仕事をほうり出して自分も座敷へ上り、琵琶を持ち出してきて、正面へ正座して、「1曲聞かそうか」と言って弾じはじめるのが常だった。

最近はほとんど聞かなくなってしまったが、その当時は中々人気があって、寄席などでよく聞いたものだった。琵琶の師匠も方々にあって、師匠通いをする若者もかなりいたようだった。

私は鉄工所で聞かされているうちに、聞くのがたのしみになってきた。私の知る範囲では、筑前と薩摩と2派あったようだ。薩摩琵琶は男っぽくて勇壮な響きがあり、筑前琵琶は哀愁を帯びた切ない感情が現れているように聞こえた。鉄工所の主人は筑前の方だった。

私も好きになってきて熱心に耳をかたむけるので、弾じる方も張り合いがよいとみえて、私が行くと、しかけている仕事をほうり出して聞かせてくれた。語る曲は「石童丸」、「常陸丸」と言った涙をさそうものが多かった。たびたび聞かされたので歌詞を覚えて、口ずさむまでになっていた。もう忘れてしまったが、「筑前、筑後、肥前、肥後、大隅、薩摩の六ヶ国」とか、「ほろほろと鳴く山鳥の声聞けば、父かとぞ思う、母かとぞ思う。」そんな文句だった。

もう一度筑前琵琶をしっとりと聞かせてほしい。

電話の受話器をつないだラジオ

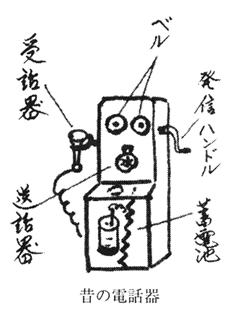

大正14年頃だったと思う。当時はまだラジオの本放送にまで至らず、芝浦の仮放送局から試験的に電波を流していた。真空管式のラジオがボツボツ店頭に出始めてはいたが、何分にも高価だったので、一般にはまだまだ普及していなかった。

そんな時、安くて簡単に作れる鉱石式のラジオを作ることが若者の間で流行し始めた。その材料を売る店もちょいちょいできてきた。

私はそういう新物が好きな方だったので、なけなしのこづかいをはたいては部品を買い集めて、夜になるとラジオ作りに熱中した。もっと性能のよい物をと、次々と幾つも作った。

部品は高価でもないので買うのも楽だったが、困ったのはレシーバーだった。当時、テレフィンケン・レシーバーというドイツ製のものが軽くて性能がよいという評判だったから、それが欲しくてたまらなかったのだが、値段の点で手が出なかった。

最初の時だった。苦心の末やっと1台組立てたが、肝心のレシーバーが買えない。それかといって、一刻でも早く聞きたい。そんな悔しい思いをしている時、電話器にぶら下っている受話器が目にとまった。

そうだ! 電話の受話器を利用しよう! よいことに気が付いた! さっそく電話器からはずして、作ったラジオにセットした。

聞える! 声はやや小さいが、聞える! 私はこおどりしてよろこんだ。うれしかった。

私は番頭さんが帰って一人になると、さっそく受話器をはずしてラジオにセットしては毎晩たのしんでいた。

ある日、放送を聞き終って元通り電話器へ取付けておくことを忘れてしまった。翌朝出勤してきた番頭さんに見つかってしまった。当然大目玉を食らった。

そのお陰で、あこがれのテレフィンケン・レシーバーを番頭さんにプレゼントしてもらう結果になった。私は涙が出るほどありがたかった。

桜井製鋼所東京販売店に勤めていた時のなつかしい思い出の一こまでした。

寄席通い

正月三が日のテレビ番組には毎年きまって寄席(よせ)の中継が行なわれる。それを見ていると、いつも東京芝の「トウゴウ亭」、「サンコウ亭」の寄席の舞台と、テレビの画像とが重なり合って見える。

60年近くも昔の話になるが、親しい友達もなく、遠く故郷を離れて住む孤独な生活をいやすために寄席をのぞいたのが始まりで、寄席通いの味を覚え、足繁く通うようになった。

どんな字だったか今では覚えていないが、「サンコウ亭」というのと、「トウゴウ亭」というのが近くにあった。50人か60人ぐらいはいれる小さな小屋だった。落語が主で、講釈あり、音曲吹き寄せあり、その他手品とか、百面相とかをやっていた。

「エーいらっしゃい」、威勢のいい声の木戸番に迎えられて入場すると、印半天に股引、腹掛け姿の下足番に履物を渡して、合番号の木札を貰って場内へはいる。

観客席はたたみ敷になっていて、思い思いの場所へ座る。いくらかの金を払うと、女中さんが手あぶり兼たばこ盆の小さな20センチ角ぐらいの火鉢と座布団を運んでくれるから、あぐらを組んで楽に観賞ができた。

私もヒイキの芸人がいた。今になっては芸名も忘れてしまったが、現在落語界の大御所で納まっている師匠のなかには、その当時に前座をつとめていた方が2、3人はおられるように思う。今拝見しても、たしかに前座時代の面影がはっきり見られるから間違いないだろう。

東京を引き上げて帰ってからは、四日市には寄席小屋もなかったので、寄席の味もすっかり忘れてしまったが、それでも、テレビを見ていると、トウゴウ亭やサンコウ亭の舞台とが混合してしまって、角火鉢を前にして、薄っぺらな座布団にあぐらをかいて見ているような錯覚におちいることがある。

にわか江戸っ子、四日市へ帰る

四日市を出奔(しゅっぽん)して上京以来、宝玉亭、岡原義二商店、桜井製鋼所と転々としていたが、桜井製鋼所で働くようになって、ようやく生活も安定し、心にもゆとりが生じ、落ちついた気分で日送りができるようになった。今までは故郷を思い浮べる心の余裕もない生活だったが、ここに至って四日市の事々が頭に浮び、故郷をしのんでなつかしい思いにふける日が多くなり、その思いが日増しに高じてきた。

12月の暮れだった。正月休みを利用して帰省する決心をした。

その日がやってきた。私は帰省のために買い整えた、背広を着用し、赤いネクタイを結び、ハンチングをかぶり、茶色の皮靴といういで立ちで、大型のトランクを手にして、さっそうと四日市へ出発した。多分、「錦を飾って故郷へ帰る」、そんな心情だったに違いない。

家族の者は「着のみ着のままで逃げ出して行き、さぞかし艱難(かんなん)辛苦の日送りをしていることだから、しょぼくれた姿で帰ってくるのだろう」、そんな想像をしていたのに、あにはからんや、いなかではまだ珍しい背広を着込み、皮靴をはいて、堂々としたスタイルで帰ったので、アッと目を見張って驚いた様子だった。

当時、東京は遠い所でまるで外国のように思っていた時代だったので、私の東京みやげの話はどこへ行っても大もてにもてた。にわか江戸っ子ぶりを発揮し、モダンボーイを気取って、友達を従えて町を闊歩(かっぽ)していた。

そうこうしているうちに10日たち、20日が過ぎてしまった。一向東京へ戻ろうとしないので、家族の者がそろそろ心配しはじめた。

東京へ帰ろうとしなかったのには、わけがあった。帰省中に恋しい女性ができたからだった。恋愛に夢中になって、桜井製鋼所へ帰ることなど頭から消え去っていた。

けれど、さまざまないきさつがあって、悲恋に終ってしまったが、悲嘆のあまり、2人で死を語り合ったこともあった。

そんな事情で、楽しかった桜井製鋼所の勤めも棒にふり、またまた私の人生は振り出しに戻る結果になってしまった。彼女に対する未練も断ち切ることができず、再び上京するのをあきらめて、彼女の住む四日市で働くことに心を決めた。同じ四日市にいればまた会える機会もあるだろう。そんな淡い望みも手伝ってのことだった。

◀前のお話 目次 次のお話▶