◀前のお話 目次 次のお話▶

タクシーが走りはじめた頃

タクシーの運転手に変身

私がタクシーの運転手になった動機を書いておこう。

私は「野崎タクシー」に乗っていたのだが、野崎タクシーの前身は「野崎自転車店」だった。その自転車店が見習い小僧を探していることを知って、使ってくれと頼んだが、年をとり過ぎていると断られた(19才)。しかし、13・4才の小学校出の小僧と思って使ってくれと、無理矢理に入り込んだ。

それというのは、何とか短期間に職を身に付けたい。今から長期間を費やしてというには年をとり過ぎている。自転車の仕事なら、3・4年も修業を積めば一人前になれるだろうと考えたからだった。

判断どおりどうにか一人前になった頃に、タクシー業が今後の時代に合った有望な商売として脚光を浴びるようになった。私の主人もタクシー業に注目していた。幸い土地の素封家(そほうか)山中家の援助を取り付けて、「野崎自転車店」から「野崎タクシー」へ転身することになった。したがって運転手が必要になった。当時は運転手の数が少なかったこともあって、気位(きぐらい)が高く、使い悪いとされていた。そこで主人が私に、免許をとって運転手をやってくれないかと頼まれた。私もかねがね、時代の先端を行く運転手という職業に淡い魅力を持っていたので、二つ返事で承諾した。

今のように自動車学校もなく練習も思うようにできなかったが、山中家や主人の車を借りて、熱心に勉強した。運転免許の試験も運よく1回でパスした。

いよいよお客様を乗せることになって、緊張感でペタルを踏む足がふるえたことを覚えている。

昭和初期の自動車運転免許試験

当時の試験はたやすかっただろうと言う者もいるが、そんなことはなかった。むしろ今の方が楽だと思う。当時の記憶をたどってみよう。

コース試験から始まる。コースは地上にロープを張り、縦車庫、横車庫、幅寄せ、円形内での方向転換、Sカーブのバック、登り勾配での発進(当時の車にはスロットルレバーが、操縦席のパネルに付いているから、サイドブレーキを使わなかった)、直角カーブの切り換えと、ひととおりのコースを10分以内に通り抜けねばならない。その間途中で、エンストは1回だけは許される(当時の車には、セルモーターが付いていなかったので、エンストすると、運転席から下りて、スターチングハンドルを回して、始動せねばならなかった)。張られたコースのロープを踏んだり、時間超過は無論、エンストを2回すれば失格だった。

無事コースの試験に合格すれば、次は市内運転の試験を受けられる。試験官が同乗して行なうのである。エンジンにノックを与える運転や、急発進をしないこと。曲り角では必ずラッパを鳴らすこと。(当時の車には、クラクションは無く、スポイドの付いたラッパだった。また、方向指示器もなかった。車が少なかったので、その必要性もなかった。)

市内運転にも合格すれば、構造学と法規の試験に臨むことになるが、これは、日を改めて行なわれる。

現在は、○×式だが、我々の時代は筆記だった。例えば、「キャブレーターの役目を記せ」とか、「前車輪には、キャンバーとトーインがあるのはなぜか」、「差動機、終減速機(デフレンシャル)の役目を記せ」というような問題を、筆記で回答せねばならなかった。

だから色々な点で今より難しかったように思われる。受験は県庁まで行かねばならなかったし、月に1回行なわれるだけだった。

運転免許取得記念に伊勢まいり

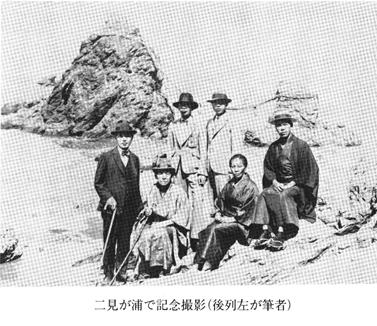

主人から「車を貸してやるから、運転免許をとった祝いに、家族を伊勢まいりに連れて行ったらどうだ」と親切に言ってもらったので、たしか春だったと思う、父母、兄清吉、兄謙守(かねもり)、弟清六の5名を乗せて行った。

昭和3年頃と言えば、タクシーを利用するのは金持族か、ごく限られた方だったから、自動車で伊勢まいりと言えば超デラックスの旅行と言えた。皆よろこぶやら、運転技術に感心するやらで、よい思い出になった。

母は、運転はくたびれるだろうと心配してくれて、生卵を飲ませてくれた。その頃の卵は高級食品で、主に病人用だったから、よほどのサービスだったに違いない。

両宮の参拝をすませ、二見が浦で記念撮影をして、無事に帰った。

車はシボレーの幌型の新車だった。私は満20才の若さだったし、文明の利器とも言える自動車で家族を引き連れての伊勢まいりだから、誇らしい気分にもなったし、得意になったことを覚えている。

タクシーは人力車のかたき

昭和3年頃はまだタクシーの台数もごく少なく、一般的な交通機関とは言えなかった。上流社会のぜいたくな乗物だったが、この頃から利用客もボツボツ増えはじめた。

自動車に乗ることを誇りにし、優越感さえ味わうような風潮さえ見られる時代であった。まだ人々は、人力車の方がなじみが深いようだった。でも、やがて人力車に取って変わる乗物はタクシーだろうということは予期していたようだ。そうなれば、幅を利かせていた人力車には大きな死活問題だ。我々の生活を脅かす元凶はタクシーだと思えば、車夫にしてみれば、タクシーはかたきのように見えたのも無理からぬことだろう。

そんなことで、タクシーの運転手と車夫の仲は、犬猿の間柄になってしまった。ささいなことが原因で、けんかが絶えなくなった。その当時は、駅の玄関を出た両側には人力車がズラッと並んで、駅から出てくる人々に呼び込みをして客を招いていた。人力車は構内に入る権利を持っていたが、タクシーは駅構内へ入る権利がなかったので、客から迎えに来いと頼まれて駅へ行っても、人力車の後方で客を乗せなければならなかった。客の要請で迎えに行ったのに、客を横取りしたと因縁をつけられてけんかになることもたびたびあった。

また、当時は道幅が狭かったので、前を人力車が走っていると、ラッパを鳴らして

片側へよけてくれるように合図をしても、意地になってよけようとせず、どこまでもノロノロと人力車の後を付かされる。なかにはわざとジグザグに走って妨害し、挑戦的な態度を露骨に現す車夫もいた。そんな時、血の気の多い運転手は、車を道路上にほうったままで、車夫と殴り合いのけんかをはじめる。その時の運転手の武器はスターチングハンドルが使われる。セルモーターが無い時代だから、エンジンの始動に必要な道具として、足元にいつも置いてあったからだ。運転手は若者がほとんどだが、車夫は中年以上の者が多かったので、いつも運ちゃんの方が旗色がよかった。

タクシーが走りはじめた頃には、今では想像のできないさまざまな事件があった。

死体の運搬

タクシーの仕事も年毎に多方面に増え始めた。

初めの頃は、道楽者の料亭通いの道具に利用されるのが主だったが、結婚式の新郎新婦の送迎に車を使い始めるようになり、次第に実用向きに進出するようになり、仕事も増えてきた。

変った仕事としては、当時四日市に未決囚だけを収容する刑務所があり、裁判が開かれるたびに、刑務所から裁判所まで囚人の送り迎えの仕事を引き受けていた。

また、入院中に死亡した遺体を、夜になってからそっと病院の裏門から運び出して届ける仕事も引き受けていた。タクシーに死体を乗せることは禁じられていたので、危篤の病人という名目で乗せていた。

病院から運び出されて、後部座席に左右を付添人に支えられるような格好で座らせた。車が動揺するたびに前後左右にグラリグラリと動く様子を、見るまいと思えば思うほど、恐いもの見たさで見てしまう。

死人を運び終って帰る途中がたまらなくいやなものだ。人家のない山裾の細道をライトを頼りに走っていると、下ろしてきたはずの死人が、後部座席でグラッグラッと首だけ前後左右に振っている様子が見える。そんな幻覚におそわれて帰るときのいやな気分は忘れられない。

タクシーの利用のされ方

もうひとつ変った仕事としては、演芸場や映画館が、芸能人の顔見せに自動車を利用するようになったことだ。

先頭の車に楽隊を乗せて、ブカブカ・ドンドンと賑々しくやってゆく、その後ヘオープンカーがスターを乗せ、ビラをまきながら町回りをするのだ。今で言うなら相撲の優勝力士のパレードのようなものだ。たくさんの俳優や芸能人を乗せて回ったが、一番印象に残っているのが、当時人気ナンバーワンの松竹キネマ女優栗島すみ子だ。

それと、衆議院や県会の選挙には、運動期間中(今より長かった)車付きで雇われてゆき、演説会場へ弁士を送迎したり、運動員を運んだりした仕事もあった。

もっと変った仕事は捕物の手伝いだ。警察の仕事で、賭博を開帳している現場へ踏み込んで押えるため、夜に警察官を乗せて現場付近へ行き、私は暗闇にかくれて待機している。やがて、逮捕者を巡査が連行してくる。それを乗せて警察署へ運ぶ。そんな面白い仕事もあった。

社会的に有名人と言われた人々も数多く乗せた。実業家では浅野総一郎、政治家では尾崎行雄などが忘れられない方だ。

何しろ、当時の運転手は人気商売で、人々からうらやましがられた仕事だった。ちょっと乗れば必ず祝儀が付いていた。料金より祝儀の方が多いお客さんはザラにあった。

そんな結構な仕事だったが、楽しいことばかりではなかった。

ホリキタクシーの夢からホリキ洋品店に

私は常日頃から、たとえ一文商いでもよいから、独立自営の商売をやりたいという、強い願望を持ちつづけていた。自転車店で働く決心をしたことも、一日も早く独立したい、それには自転車店なれば年期も短かく、早く独立ができると判断したからだった。

一国一城の主を夢みながら、なりふりかまわずに一生懸命に働いたお陰で、どうやら3年で独立ができそうになった頃、主家が自転車店よりタクシー界へ進出することになり、主人からの要請でタクシーに乗ることになったのだ。

タクシーの運転手をやりながらも、相変らず独立の念願は捨てなかったが、その頃には「ホリキ自転車店」の目標が「ホリキタクシー」と変っていた。当時、車の価格が、「シボレー号」(米国製。タイプがよいので、タクシー用に多く使われていた)で、2千円ぐらいだった。当時の2千円の価値と言うと、立派な住宅が建つに等しい金額だった。独立するためには、最低2千円の資金は確保せねばならなかった。貧しい実家からは、鐚銭(びたせん)一文も貰えそうになかった。2千円を、自分の力だけで用意せねばならなかった。

当時の運転手の収入は、他の職種と比較すると、圧倒的に高かった。その上、当時はチップが多かった。給料をはるかにしのぐ実入りになった。

運転手という仕事は、収入が多いだけに派手な生活になりがちだった。商売上、料亭や花柳界の仕事が大半だったので、知らず知らずのうちに身を持ちくずす同僚も多かった。そんななかで、独立の資金を作りたい一心で、ともすればゆるむ心をグッと引き締めて、一生懸命に独立への道を進んだ。そのかいあって、4、5年間で、目標の2千円かできた。やったぞ!目標を達成した時の感激は一生忘れられない。いよいよ「ホリキタクシー」の誕生は目前にせまった。

ここまで来て、私の心に不安と戸惑いが生じた。というのは、私がこの狭い土地で「ホリキタクシー」を開店したとすれば、我子同様に世話して下さった主家と商売上のライバルにならざるを得なくなるだろう。四日市のような狭いところでは、好むと好まざるにかかわらず、客の争奪が起きることは必至である。深い恩義のある主家とトラブルが起こる可能性のあることは、何としても避けねばならぬ。残念だがタクシーはあきらめることにした。

張りつめていた希望を失い、しばらくは気が抜けた状態がつづいていた。

でも神は私の独立の希望を見捨てはしなかった。野崎タクシーの向いの家が、突然空家になった。私はこの家を借りて、何か商売をやってみよう。タクシーだけが独立じゃない。そう決心してさっそく借りることにした。そうして思い付いた商売が「ホリキ洋品店」だったのだ。

◀前のお話 目次 次のお話▶