◀前のお話 目次 次のお話▶

その頃の消防団

最新鋭自動車ポンプ祝賀式で大失敗

中川原町で「ホリキ洋品店」を営んでいた頃のことだった。ある篤志家の寄付金で地区の第一消防団に自動車ポンプを購入することになった。米国製のダッヂ・ブラザーズという車にポンプを装備した消防自動車で、四日市では性能からいっても最優秀のものだった。

さてポンプは購入できたが、肝心の運転手に困り、結局は私に白羽の矢を立てて何度も頼みにこられた。ついに根負けして引受けることになった。

最新鋭のポンプが配備されたことだから、当然祝賀式を行うことになった。小学校を会場に当てて、市長、警察署長、市会議長をはじめ、消防頭取、市や地区の有力者を招待して、ポンプの威力を披露することになった。

いよいよ当日が訪れた。小学校の校庭ヘポンプを飾り付けて開会を待つことになった。消防隊員は私を先頭に一列縦隊になり、歩調をとってポンプへ向って行進する段取りになっていた。

何しろ当時の消防士は、相当の年配者が多くて、教練は小学校で覚えて以来という連中ばかりだった。号令をかける部長も似たり寄ったりだ。そんな風だから部長も号令に自信がなかったのだろう。私に「堀木君、要はポンプヘ向って行進するのだから、私の号令が右と左と間違えても気を利かせてポンプの方へ行ってくれ」と、前もって言われていた。

いよいよ行進が始まった。案の定、右へ曲るのに号令は左とかかった。私はこれだなと思った。ここで気を利かせねばと、委細かまわず右へ曲った。

カチカチに緊張して歩調をとって進んだ。気がつくとだれも私の後についてこないで、反対の方向へ行進しているではないか。その時の私の慌てようといったら想像がつくでしょう。おえら方の面前で、私一人歩調をとって、反対方向へ行進しているのだから、格好の悪いことといったらなかった。式が終ってから、見ていた子供らに「おじさん間違った!」と冷やかされるやらで散々な体たらくだった。

あの時に部長が私だけでなく、全員に言っておけば、あのようなことにならなかったろうにと、悔いても後の祭りだ。

今思い出しても冷汗ものだ。その部長も今は亡く、他の団員も半数以上の方々が世を去っていった。

出初め式で大げんか

各地で恒例の消防出初め式が行われている。私も若い頃に消防士として幾度かの出初め式に参加したことがあるので、他人事のように思えない。

昔の消防士を当時の人々は、威勢がよいと上品な言葉で誉めていたが、正直に言えば、粗暴でけんか好きな連中の寄り合いだった。

私が属していた組も例外ではなかった。そのくせ、仲間同士の間では心の温まる付き合いができる連中だった。それが、他の組とのこととなると、途端に別人になり、敵がい心を露骨に現わすようになる。そんなことで、他の組とささいなことからけんかすることがしばしばあった。

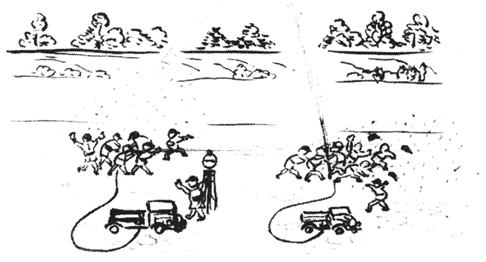

ある年の出初め式の時だった。色々の行事も終えて、最後に三滝川のかわらへ勢揃いして、いっせいに放水して威力を競い合うことになった。いっせいに放水する場合、空高く上った水は風に流されて風下の者が水をかぶることになるから、そのようなことのないように事前に申し合わせて、ノズルを上向けにしないことと決めてあった。

それなのに、いざとなると他の組よりたとえ10センチでも高く上げたいのが人情だ。ジリジリとノズルを上向きにする。

風下の我組は、風上の組がノズルを上向けにしたので頭から水をかぶってズブ濡れになった。もう我慢ができないとばかり、風上の組のノズルを持っている数人を狙い撃ちに筒先を向けたからたまらない。水をまともに受けてフッ飛ばされた。

こうなれば、向うも黙ってはいない。かわりの連中数人が駆けつけて、我方ヘノズルを向けた。双方が水の打ち合いをするありさまになってしまい、大混乱になってしまった。

警察署長の命令で訓練中止のラッパが鳴り渡った。だが双方共にやめようとはしなかった。警察官が私のところへ飛んできて、エンジンストップを命じたが、ここでストップさせては先で戦っている連中が負けると思うから、「やめないかー!」と怒鳴る警官を尻目に、逆にエンジン全開で水圧を上げた。

終了後、署長の講評で、消防士の大変元気のよいところを拝見して意を強くした。今の元気で火事に当たってくれ、という意味のことを述べられた。何だか、くすぐられているような思いがしたことを覚えている。

豪雨と三滝川堤防決壊

今日もシトシトと音もなく小雨が霧のように煙っている。本格的な梅雨に入って、朝の散歩も休む日が多い。雨期になると思い浮かぶのが三滝川の堤防決壊のことだ。

昭和13年8月2日だったと記憶している。いつ止むとも知れぬ雨が連日降り続いた。三滝川は堤防の高さすれすれまで増水し、たまりかねたように濁流が渦を巻いて流れていた。

心配の余り付近の住民は落ち着きを失い、堤防上に集まって、もう我慢の限界と言わぬばかりに、ものすごい形相を呈して流れる濁流をにらんでいた。

当時私は四日市消防第一分団に所属していたので、「西町の変電所西の右岸が危険に迫っているから、警戒に出動せよ」との命令を受けて現場に出動した。荒れ狂ったようにごう音ををたてて流れる様子に、戦りつを覚えながら見守っていた。

そうこうしているうちに、堤防の一角が崩れたかと見る間に大音響と共に、せきを切ったように渦を巻いて堤防の外へ流れだした。あれよあれよと言ってるうちに、決壊箇所が見る見る拡大していった。

30分もたたぬうちに、本流より決壊箇所の方が水勢が激しくなった。こうなると、もう手の施しようがなかった。水勢の弱まるのを待つより手がない状態になってしまった。旧市内一帯は大洪水に見舞われてしまった。

翌日になって、私等組員はかますを現場ヘピストン輸送を始めた。各町内から応援団を繰り出して、かますに土を詰める作業をしたり、土のうを運んだりの作業を懸命に行なった。土のうを決壊箇所へ投げ込むのだが、水勢が強くて投げ込んだ土のうが底へ沈まずに遠くへ流されてしまって用をなさない。色々頭を絞って、決壊箇所の両岸へ山のように土のうを用意しておいて、両岸から一気に大勢がかりで投入する方法をとった。この方法でかろうじてせき止めることができた。

そんな恐しかったことを思い起すと、梅雨の末期によくある集中豪雨が案じられてならない。

町火消しから変身

その当時の消防組員の気質を一口で表現すれば、「火消し」と呼んだ方がピッタリだ。江戸時代の「い組」「ろ組」といった頃の町火消しの気風が、かなり受け継がれていたようだった。

組員の中には、酒とけんかと博打(ばくち)が飯より好きといった連中が多かった。

消防を笠に着て、因業(いんごう)な振舞いが目立ったが、敬遠してと言うより、うるさがって反抗しないのをよいことにして、あこぎなことをしたものだ。

出初め式の行事を終えると昔流の「梯子(はしご)立て」をして町内の裕福な家を回って祝儀稼ぎをして、飲み代を集めることが平然と行なわれていた。そして、祝儀の額が思ったより少いと、いやがらせをして増額を強要したり、また、寄付金を募る場合でも、心よく応じなかった家があると、消火訓練の名を借りて、その家の前で放水して水浸しにしたりの嫌がらせを平気でやったものだ。

ある市会議員の態度が、消防に冷淡な仕打ちがあったと言って、その議員宅へ殴り込みをかけるとか、まるでヤクザがするようなことをしでかしたこともあった。

火事場で、他の分団とのけんかも珍しくなかった。水利のとり合い、消し口の争いでけんかになったり、肝心の燃えている所はそっちのけにして、相手側に向けて水のかけ合いをするようなこともあった。

消防に傍若無人の所業が多かったのは、全部とは言わないが、一般市民にも警察側にも原因の一部はあったと思う。市民の中に「それぐらいの気概がなければ、火の中へ飛び込んでゆかねばならぬ消防はつとまらない。大いにやれ。」と言って、消防の乱暴なしぐさをおだてるやからも大勢いた。

何しろ、町火消しから公設の消防団に変身したばかりの過度期だったので、今では考えられないようなことがまかり通っていたのだろう。

◀前のお話 目次 次のお話▶