◀前のお話 目次 次のお話▶

自動車今昔物語

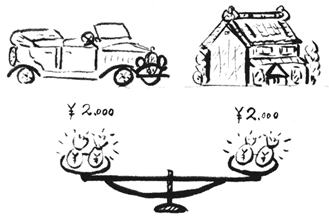

シボレー号(幌型)が2千円

私が自動車の運転免許を取得したのは、昭和3年だったと記憶している。免許をとって、最初に乗った車は1928年式「シボレー号」4気筒の幌型だった。タクシーの運転手として早々に乗ることになった。

当時はシボレー級の車で、東京渡し2000円ぐらいだったと覚えている。今の貨幣価値から考えるとウソのような値段だが、当時の2000円は家が1軒建つだけの金額だったから、車の価額は今よりはるかに割高だったと言える。

まだ自動車が珍しい時代だったので、いなかへ行くと見物人が多勢集まってきて、車を遠巻きにしながら珍しそうに眺めまわしていた。なかにはこわごわソッとボデーに触ってみる子供もいた。運転手をまるで特別な人のように思って、畏敬のまなざしで眺められたものだ。

当時、タクシーを利用する者と言えば、金持階級か、料亭で大尽遊びをする道楽者かがお客さんだった。それから徐々に利用する範囲が広がり、結婚式の花嫁、花婿の送迎に使われだしたり、医者が往診に乗るようになったりしてきた。それでもまだ「今日は一日動かずじまいか」という日が幾日もあった。

自動車が珍しい時代から、ようやく一般的になじみが見られはじめたので、ここで料金の値下げを断行した。それが昭和6年頃だったように記憶している。値下げを契機に急速に利用者が増え、やがてタクシーの黄金時代の到来になるのである。

性能の違い、昔と今

私が乗りはじめた頃の車は、エンジンのかかりは悪い、スピードは出ない、ブレーキの利きは悪い、クッションはよくない、今の車とは比較にならないほど性能が劣っていた。

当時の車は、特別車以外は4気筒サイドバルブ、前進3段の車がほとんどだった。

もちろんセルスターターのような便利なものはなく、エンジン始動は人力でクランクシャフトを回すようになっていた。車の前方に、スターチング・ハンドルを差し込むようになっていて、差し込んだハンドルをグルグル回すのだが、寒い時期でも汗が流れた。エンジンが冷えている冬は肩が痛くなるほど回さなければ始動しなかった。

スピードはせいぜい40キロまでだったと思う。(当時はメートルでなくマイルを採用していた。)

ブレーキは、現在のように油圧式でなく、ロッドを引っ張って、ホイルの内側のブレーキドラムをバンド(ライニング)で締めつけて制御する仕組になっていたので、雨降りなどでブレーキドラムが湿ると滑ってなかなか止まらなかった。そのうえ、ロッドのジョイントのピンが摩滅して遊びが多くなるので、走行中はガチャガチャとうるさかった。

ラジエーターの性能が悪かったためか、走行時間が2時間近くに及んだり、登り坂で低速ギヤを多く使うと、きまってオーバー・ヒートだ。エンジンを休ませ、ラジエーターの水を補給せねばならなかった。だから、給水用のバケツは常時携帯していた。

また、注意すべきことはクラッチの多用を避けることだ。半クラッチの使い過ぎでクラッチ板を焼く事故も往々にしてあった。

車の修理は運転手の仕事でした

当時のクルマは、エンジンもフレームもボデーもひ弱かった。運転手は無理な負担をかけないよう細心の注意をはらって、いたわるように運転したものだ。無理を強いればたちどころに機嫌を損ねてエンコしてしまう。途中で故障すれば運転手が苦労せねばならないから機嫌を損じないように運転したものだ。

当時は大きな故障でないかぎりは、車の故障は運転手の仕事とされていた。エンジン調整は言うに及ばず、板金から塗装、パンクの修理に至るまで、一式運転手の責任だった。

今では、クルマの性能もよくなり、めったに故障しなくなったので、クルマの知識も修理の技術も必要がなくなり、運転さえできればだれでも乗れる時代になった。それは結構なことだが、ごく簡単なちょっとしたエンジントラブルでも、手を下すすべを全く知らない。どこが故障しているのかさえ分からないドライバーを見かけることもある。

近頃の若者の運転ぶりを見ていると、クルマの性能がよくなったからよいようなものの、我々のような昔のドライバーには、ハラハラしてみていられない。タイヤをきしらせて発進するわ、スリップさせて急停車するわ、高速のまま急カーブして、キキキキとタイヤを鳴らせて得意になったり、高速ギヤーのまま発進して、エンジンノックさせたり、実に乱暴な運転者もいる。今のクルマはビクともしないが、昔だったら、間違いなく内臓を痛めるか、骨折するか、心臓障害を起こして、医者通いだ。

わずか5、60年の間の長足な進歩は、驚くばかりだった。

昔の車になかったもの

当時のクルマと今のクルマとの乗り心地を比較すると、舟で荒波の海を走っているのと、鏡のように穏やかにないだ沼を走っているほどの違いがあった。

上下動のバウンドは言うに及ばず、横揺れも激しかった。もっとも当時は舗装した道路は皆無で、どこまで行ってもデコボコの悪路ばかりだったから、乗り心地の悪いのは道路事情が大きな原因には間違いないが、スプリングの構造にも関係があったと思う。うっかりへこんでいるのに気付くのがおそくてスピードを落とさず走ったものなら、放り上げられて天井へ頭をぶつけるということはしばしばあった。

スプリングの材質もわるかったのでしょう。そんな時によく折損事故があった。また、スプリングの枚数の増減によって、バウンドの調整をしたこともあった。数年後になって、簡単なショックアブソーバーが開発され、バウンドもいくらかやわらぎ、スプリングの折損も少なくなった。

その他、現在あって昔は無かったものを思い出してみよう。

方向指示器にサイドミラー、両方共、現在では無くては走れない重要部品だが、昔は両方共無かった。まれにクルマが通る程度だったから、そんなものは必要がなかったのだ。「そこのけ、そこのけ、クルマが通る」という時代だったから。

クラクションも無かった。警笛はスポイドのついたラッパだった。エンジンの爆音が騒々しかったので、クルマが走ってくるのは遠くから分かったが、それでも曲り角ではブーブーブーと鳴らして走った。

自転車が手荷物になることも

昔、無くて困ったものがまだあった。それはワイパーだ。手動式のケチなものは有るにはあったが、役に立たず、無いに等しいものだった。だからドライバーは、石けんをウインドに塗って、水滴の付着を防いだ。まさに、ドライバーのアイデアといえよう。

変ったところでは、車の後部の真中に1個だけ付いていたテールランプのことだが、1個のテールランプでナンバープレートの照明も兼ねていた。その点滅スイッチが後部にあって、運転席からは操作できなくなっていたことだ。その理由は、事故を起こした場合、テールランプを消してナンバーを見られないようにして逃走するのを防止するために制定された法規だった。

また、ボデーの構造で変っていた点では、フェンダーがボデーの外側へ出っ張っていて、フロントのフェンダーと、リヤーのフェンダーとが鉄板でつながっていて、そのつながった鉄板が乗り降りのステップになっていた。フェンダーが外へ出っ張っている分だけ車内が狭かったことになる。

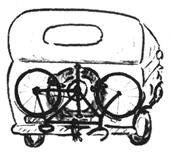

もう一つ変ったことは、どの車も後部のバンパーの上に、ボデーに張り付けたようにスペヤータイヤを取付けていた。面白いことに、自転車持参のお客様が多く、往きか帰りかどちらかを自転車でというのだから、自転車を手荷物として積んでゆかねばならない。そんな時は、自転車を逆さにして片方のペダルをスペヤータイヤの上に乗せ、ロープでタイヤに縛りつけて走ったものだ。

その他、車内に入らない荷物も同様、前後のバンパーに縛りつけて行くのだが、たまには、途中でロープがゆるんで落としたことに気付かず、後で大慌てをすることもあった。

雨がもり、風が吹き込む車

当時でもセダン型はあるにはあったが、ボデーは木製だったのできしみもひどく、狂いも早かった。値段も高価だったうえ、オープンで走る仕事(役者などが町回りに使った)も時々あったので、幌型がほとんどだった。

幌型は、走行中は風圧でバタバタあおられて、会話も満足にできないほど騒々しかった。また、屋根の折目がいたんで、雨漏りはするわ、窓用に張ったセルロイドは黄色に変色して、ミシンで縫い付けた箇所から破れて、雨が降り込むやら、ひどいものだった。

それにも増して辛かったのは冬だった。今のように、ヒーターのようなぜいたくなものはもちろんなかった。幌のすき間から寒風が遠慮なく吹き込み、体が凍える思いだった。夜は手足の感覚がなくなる。そう思うと今の車は極楽の車だ。

それから、滑稽だったことは、足の長いアメリカ人が作ったものだから、足の短い日本人ではペダルが充分に踏み込めないのは当然だ。だから、身長の低いドライバーは、腰とシートの間へ座布団を2枚ぐらい込んで、ペダルとの間隔を縮めて、どうにか踏み込めるようにして乗っている者もいた。

バッテリーやダイナモの性能も悪く、バッテリーのスペヤーを用意して、2か月ぐらいでチャージせねばならなかった。

ヘッドライトも、今と比較にならないほど暗かった。低速ギヤーからトップギヤーにチェンジすると、とたんにボーッと暗くなり、危なくてスピードが出せなかった。

飲酒運転は違反ではありませんでした

これから書くことは、車の性能とは関係のない話だが、今では想像もつかない昔のことを拾ってみよう。

今は至る所にガソリンスタンドがあるから、途中でガス欠しても困ることはないが、昔は途中でガス欠でもしようものなら、それこそお手上げだった。

私も一度経験して困ったことがある。伊勢参宮の帰り道、津市の南10キロ位まで来た所で止まってしまった。津市には同業者があったので、近所で自転車を借りて、10キロの道を自転車でとばし、やっとの思いで一斗缶を一つ分けてもらって帰ったことがあった。

めったに長距離を走ることはなかったが、長距離を走る場合は、ガソリンの一斗缶(18リットル)を車に積み込んで行った。(その当時は、一斗缶で売買されていた。)

また、途中でパンクすることも多かった。釘(くぎ)を拾ったり、ガラスや陶器のかけらでタイヤを傷つけてパンクするのだが、タイヤは摩滅して、柄が見えない坊主のうえ、チューブときたら東海道五十三次以上にツギが当っているのだから、パンクするのも当然だった。だから、タイヤレバー、パッチゴム、エヤーポンプは必ず携帯していた。そして、パンクすれば道端へ車を止めて修理したものだ。スペアータイヤは持っているのだが、いざという時に空気が抜けていて、用をなさぬことが往々だった。

車に乗る客も、車に関しては全くの無知だったので、今思うと滑稽(こっけい)な話がたくさんある。エンジンをかけたまま運転手が運転席を離れると、乗っているお客さんが「エンジンをかけたままで運転席から離れないでくれ、いつ走り出すやも知れないから、不安で乗っていられない」、そんなこともよく言われた。

「運転手は、なぜ中央で運転せずに右の端でするのだ?」

「4つの車輪が全然見えないのに、何を基準にして走るのだ?」

そんな笑い話のような質問をお客様から受けることもあった。

法規で変っていたのは、道路の曲り角では警笛を鳴らせ。橋上、曲り角では停車するな。運転の際は、洋服に靴を着用せよ。喫煙しなから運転すべからず。運転にさいしては、助手を添乗さすべし。そんな法規があった。

喫煙は禁じられていたが、飲酒運転は違反にならなかった。酒好きのドライバーは、客にすすめられるまま、片手でハンドル、片手でコップ酒を飲みながら、堂々と運転する者もいた。

飛沫防止器

積雪には雨以上に難儀した。タイヤチエンやらスノータイヤがあるでなし、その上タイヤは坊主ときているので、ローギヤでノロノロと走るより手がなかった。

今では見たこともないだろうが、飛沫防止器というのがあって、雨降りには4つのホイルに付けることが法規で義務付けられていた。要は、雨でぬかるんだ道路を走っても、通行人に泥水を飛ばして迷惑を及ぼさないという目的からだったのだが、実際はあまり効果がなかった。ゴムやしゅろを、ちょうどのれんのように作り、ホイルのセンターから吊すようになっていた。

初めてトラックが出現した時(当時は貨物自動車と言った)、皆驚いた。

「人間でさえ、なかなか自動車に乗れないのに、荷物を自動車に乗せるとは、もったいない」と本気で思っている人が大勢いた。

私らが子供の頃、「アメリカは、畑へ行くのに自動車に乗って行くそうな」と聞いて驚いたが、今や日本もアメリカに負けない自動車王国になり、車社会と言われるごとく普及し、自動車無しでは生活ができないまでに生活必需品になってしまった。

◀前のお話 目次 次のお話▶