◀前のお話 目次 次のお話▶

戦争の思い出・四日市空襲

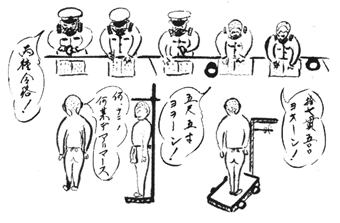

徴兵検査

戦前は男性に兵役の義務というのが課せられていた。男子21才になれば、本籍地で必ず徴兵検査を受けねばならなかった。これが男子たるものの絶対にくぐらねばならぬ大きな関門になっていた。

若者は検査が済むまでは品行を慎み、体も大切にせねばという心構えで、検査を心待ちに待ったものだ。そして検査を済ませば、もう一人前の社会人として、世間も認めてくれるようになり、本人も一人前になったことを自覚して振舞うようになるのだった。

「検査が済むまでは」、「未だ検査も済まぬうちから」、「検査が済むまで待て」、とにかく若者にとって徴兵検査は大きな山場を越える行事となっていた。

徴兵検査は厳粛に行なわれた。徴兵司令官は陸軍大佐だった。それに、軍医、衛生兵、徴兵官付下士官の一行が、検査場に当てられた学校とか役場へ出張して行なわれた。

検査をうける者は、みなコチコチに緊張してしまって、顔をひきつらせている。小さな前垂れ一つきりの裸で、体重、身長、胸囲を計量されて、軍医の前へ出る。そこで呼吸器から耳、眼その他の診断をうける。次は四つんばいになって、肛門と陰茎を所見され、全部の検査が終わると、徴兵司令官の前へ出て、直立不動の姿勢で大声を張りあげて、何県何市何町何某の何男何某でありますと名乗るのである。

司令官は検査の成績を見ながら甲乙丙丁のいずれかを宣告する。甲は第一国民兵役に編入されて翌年の入営まで待機するように命ぜられる。乙丙丁は第二国民兵役もしくは兵役免除ということになる。

おかしいのは、「甲種合格」というのはわかるが、丙丁でも「丙種合格」、「丁種合格」と宣告する。兵役免除でも合格というのは妙だと思った。

私は眼を除いてすべてよかったのだが、右眼の視力が足りなかったので、「丙種合格」と宣告されて、兵役免除にされた。

検査場で「甲種合格」と宣告された者は優越感を持ち、丙丁を宣告された者は劣等感をうけたようで恥ずかしいが、場外へ出てしまうと、「兵役免除でよかった、助かった」とひそかに安堵(あんど)の気持ちがわいてくるものだ。

以上のような次第で、私は兵役に服さずにすんだ。しかし、戦時中には、自動車の運転免許を持っていたので特殊技術者として登録され、技術手帳なるものを交付されていたので、召集をうける可能性もあったが、あごの手術によって食事が困難という理由で軍事訓練も免れていた。

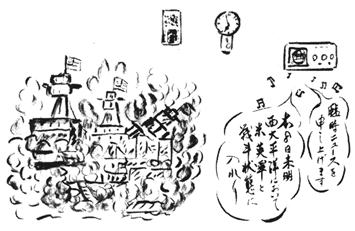

太平洋戦争に突入

昭和16年12月8は真珠湾の奇襲攻撃によって日米決戦の火ぶたが切られ、太平洋戦争に突入することになった日だ。日本国民にとって忘れることのできない日だ。最近は、太平洋戦争もやや風化気味か、12月8日の新聞やテレビ等のマスコミは大きく取り扱わなかった。

8日午前7時頃だった。床を離れようとしていた時、「臨時ニュースを申し上げます」と突然数回繰り返し、ラジオが叫びはじめた。

何事だろう――。緊張しながら耳をすました。

軍艦マーチの前奏つきでラジオから流れる臨時ニュースは次のように報じられた。「12月8日午前6時、大本営陸海軍部発表。帝国陸海軍は、本日8日未明、西太平洋において、米英軍と戦闘状態に入れり」と厳粛な口調で2回繰り返された。一瞬、全身が硬直するのを覚えた。

それから46年も過ぎ去ったのだ。それでも、その時に受けた大きなショックは今でも昨日のことのように記憶している。

私はまだ34才の若さで「紳士堂」という洋品店を経営していた。その頃、当時の世相を風刺するように、「さのさ節」の替え歌が国民の間でひそかに歌われていた。その歌詞を参考までに書きとめておこう。

「世の中は星(陸軍)といかり(海軍)にボテ振りやくざ(警察)官に尾を振るヤミに顔」

歌の文句にもあるように、当時の軍人の横暴ぶりは目に余るものがあった。なんらかのことで軍に誤解を招いたことがあったとする。だから、真実を説明して誤解を説こうとすると「軍に口答えをするのか‼」と怒鳴られる始末で、口を開けさせなかった。何事もご無理ごもっともで泣き寝入りをするより致し方がなかった。

次第に物資は欠乏してくるわ、インフレで物価はどんどん上昇するわ、そうなれば必然的にヤミ屋が横行することになる。となると、警察に顔の利くヤミ屋は取り締りの網を逃れて、うまい汁を吸うことになる。そうなれば、いきおい正直者が損をすることになるのが世の習いだ。

ややオーバーな表現だが、世は正に生き地獄同然のような日が終戦までつづいたのだった。

丸金醤油(株)四日市現場監督に

私は清吉兄の紹介で戦時中に四国の小豆島に本社のある、丸金醤油に籍を置いていた。役職は「丸金醤油株式会社四日市現場監督」といういかめしい肩書だった。当時丸金醤油は軍の管理工場になっていた。

戦局が厳しさの度を増すにつれて、平和産業に従事している者はドンドン徴用されて、軍需工場で働かされた。私は軍の管理工場に籍があるので徴用令が来る不安はなかった。むしろ丸金醤油で働くことにしたのは徴用逃れの手段だったとも言える。

ではなぜ醤油会社が軍の管理工場になったのか話そう。第2次世界大戦の戦況はますます熾烈(しれつ)になり、物資の欠乏も次第に深刻の度を増して、油の輸送に必要なドラム缶さえ不足を来たし、鉄材の代用にベニヤ板でドラム缶を作ろうと考えた。それより以前に丸金醤油が醤油樽をベニヤ板で作ることに成功していた。それを知った軍部は、醤油樽をベニヤ板で作る技術でドラム缶を作ることに着目して、丸金醤油を接収して軍の管理工場にしたという次第だ。

私の職務の現場監督という仕事は、まず製作しようとする機械の設計図面が本社から送付されてくる。するとその図面で必要な部品の木型を作らせる。木型ができると次は鋳造所へ回す。鋳造した物を鉄工所へ運んで仕上げをする。でき上がった部品を組立工場にて組立てて完成。完成したら直ちに本社へ送付する。以上が私の主な仕事だった。仕事そのものは簡単だったが、何分にも機械に対する専門的な知識が皆無の上、図面を見ることを知らなかったので、図面だけではどんな物ができるのかさっぱり見当がつかなくて困った。

そのほかで苦労といえば、当時は仕事を頼むにしても、米とか酒、タバコといった配給以外には入手し難いものを持参して行かないと、なかなか注文に応じてくれないので、その手みやげの品を探すのが苦労だった。他の仕事と言えば、月末に木型屋、鋳物屋、鉄工所、及び当地で雇った人夫賃の支払ぐらいのことだった。

図面がわからなかったことと、ヤミ物資の調達には苦労したが、それを除けばのんきな仕事だった。仕事の量から言えば、1か月のうち10日も働けば片付くくらいのものだった。ほとんど魚釣りをしながら、のんびりと終戦まで勤めた。

四日市空襲

戦時中の「日本ニュース・激動の記録」というNHKのテレビを見ていたら、当時の記憶がよみがえってきて感慨無量だ。

四日市が空襲にて全市が廃墟になったのは、昭和20年6月18日夜たった。

その日は昼間はシラハエ釣りで過ごし、夕方からうなぎ釣りに出かけた。午後8時頃に帰宅して明朝また出かける準備をしていた時だった。突然、警戒警報の無気味なサイレンが鳴りひびいた。警防団の自動車ポンプ機関士を拝命していた私は、さっそく車庫へ向うべく家を出た。その途端にパッと青白色に光って、暗闇が一瞬にして浮き上ったように照らし出された。照明弾を投下したらしい。「今夜は四日市がやられる!」不吉な予感が脳裏にひらめいた。

車庫へ駆けつける道筋に、同じ警防団員のA君の家がある。A君は子供を抱いていた。「A君、今夜は四日市らしいぞ‼ 早よう来い」、引きつったような大声で私は怒鳴った。「ああ、子供を防空壕へ入れてすぐに行く」、彼は慌てた口調で叫ぶように答えた。

彼の返事を背後に聞きながら車庫へ向って走った。この短い会話を交して1分間もたつかたたぬかのうちに、彼との永遠の別れが来ようとは神ならぬ身、知る由もなかった。彼は2人の子供を防空壕へ避難させている最中に焼夷弾(しょういだん)の直撃を受けたらしい。

さて、息をはずませながら車庫の近くまでたどり着いた。やにわに物凄い音と同時に焼夷弾の雨に見舞われた。進もうとすれば行手で炸裂(さくれつ)する。後へ下れば後で炸裂する。進退が極まるとはこのことかと思った。

車庫へ駆けつけた時には、まだだれも来ていなかった。

あちこちから火の手が上り始めた。ダーン、ダーン、バン、バン。車庫の近所もすさまじい音と同時に火の手が上り、生きた心地がなかった。2、3名の団員が来たには来たのだが、自分の家の方向に火の手が上ると、我が家を案じてもどってしまった。

実は私も自分の家の方角から火の手が上った時には、家族のことが心配で帰ろうかと思い迷ったが、責任上帰ることもできず、家の焼けているのを眺めながら歯をくいしばって踏みとどまった。「どうか無事で避難してくれ」と、心の中で手を合せて祈った。

B君が息をはずませて駆けて来た。「堀木君、早く逃げないとだめだぞ、逃げられなくなるぞ、火に囲まれている、今なら末永方面へ逃げられる、いっしょに逃げよう」。私はB君といっしょに逃げた。途中で何度も焼夷弾の洗礼を受けた。爆発した残がいがカランカランと足元へ転がって来て、肝を冷やしたことも何度かあった。「絶対に手を離すな」、彼は私の手をしっかりとつかんで離さなかった。爆弾が落下する音におびえて、2人は手を握ったまま物陰へ隠れた。

空襲は終ったらしい。四日市全域が見渡す限りの火の海だ。空は真っ赤に染っている。強い風にあおられて、すさまじいごう音をたてて燃えている。この世とは思えぬ凄惨なひびきが地面からわいてくるように聞える。このまま日本の国が地獄の底へ落ちて行くのではないかと思うほどだった。

ようやく東の方が白らんで来たようだ。気が付くと海蔵川の堤防にいた。B君とはどこで別れたのか、私一人になっていた。黒く焼けただれた死体が、小さい橋の下とか、細い小川に転がっている。逃げ場を失って、少しでも熱さを避けようとした様子がありあり伺える。男女の別も見分けがつかない状態になっている。

私は家族のことが気になりだした。逃げそこねて家といっしょに焼死しているのではなかろうか? 見とどけたいのだが、熱気でとても近づけない。顔見知りの方に会うたびに安否を尋ねるのだが、だれも見かけないと言う返事にますます不安はつのるばかりだ。

熱気のさめぬ焼跡をあてもなく歩き回って探した。

午後になって、義信を背負った妻にばったり出合った。「ああ、生きていた‼」うれしさのあまり、我を忘れて大声で叫んだ。

よかった! よかった! 私はうれしさの涙があふれて言葉にならなかった。

妻の話によると、我が家にも焼夷弾が落ちたので消火に懸命になっていた。そのうちに地響きがする大きな爆発音がしたので、もう早く逃げなければだめだと思い、義信を背負って外へ出たら向いの家が燃え上っていたそうだ。

後日わかったことだが、大きな爆発音は焼夷爆弾だそうで、向いの家が直撃を受けて2人爆死されたとのことだった。逃げ出すのがもう少しおくれていたか、爆弾がもう少し我が家に接近して落下したらと思うと、家こそ無くなったが幸せだったと感謝せずにはいられない。

焼け出されてしまった以上とりあえず妻の実家へ行くよりほかに仕方がないので、一家3名が富田一色へ向って歩いた。海藏川まで来た時にまた空襲に会い、3名がひとかたまりになって堤防を転げ落ちて、橋の下へかくれた。

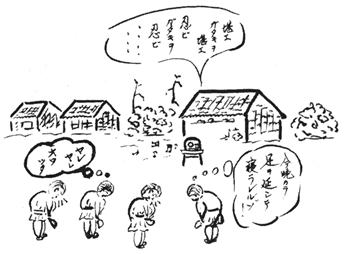

空襲の恐怖から逃げる

空襲により焼け出されはしたが、家族3人共無事だったことがどんなに嬉しかったか、幾度も幾度も神に感謝した。

ひとまず富田一色の妻の実家でやっかいになることにした。けれども連日連夜の空襲で逃げまどう毎日で、心身共に疲労の極に達した。人間は妙なもので、空襲の恐怖を体験する以前はさほどに恐れもしなかったのに、一度その恐怖を体験した後は、打って変ったように飛行機の爆音が聞こえると、サッと体内から血の気が抜けてゆくような恐怖感におそわれるようになるものだ。私はもうこれ以上富田一色にいるのが耐えられなくなった。一晩でもよいから空襲のない所で、ゲートルを脱いでグッスリ寝たいという欲望が激しくなり、一日も早く富田一色から脱出を願った。

その時頭に浮んだのが、丸金醤油の仕事で時々人夫に来てもらったことのある員弁郡長深の佐藤さんだった。そうだ、長深のような田舎(いなか)なら空襲を受ける心配はなかろう、そう思ったのである。

さっそく私はガタガタの自転車にわずかな食糧と食器を積み、妻は義信を背負って、佐藤さん宅へ押しかけて行った。不意に押しかけて行ったので、佐藤さんはあ然とした様子だったが、富田一色にいることが我慢できなくなったからお宅へおいていただきたい旨をお願いしたところ、私のような者を頼って来てくれてうれしい、いつまででもいてくれと心よく迎えて下さった。私は人の情のありがたさが身にしみて嬉しかった。

すぐに納屋のようなところをかたずけてどうにか寝られるようにしてもらい、当分ここが我家になった。電燈もなく、むしろを敷いたせまい部屋だが、天国へ移ったような感じがした。

2日目の夜だった。桑名市が空襲を受けた。焼夷弾が花火のようにさく裂して降り注ぐのを丘から身ぶるいしながら眺めた。桑名にいる謙守(かねもり)兄の安否が心配になって来た。

翌朝兄の安否をたしかめるべく、桑名の焼跡を尋ねた。幸い兄は避難して無事だったので、やっと安心した。

終戦記念日

終戦を迎えてから早くも35年の歳月が流れたのか。光陰矢のごとしだ。

当時は企業整理で「紳士堂」(「ホリキ洋品店」のあと、中町で男子専科の洋品店を経営)を廃業して、四国の小豆島に本社のある丸金醤油の四日市現場監督という閑職にたずさわっていた。丸金醤油は軍の管理工場になっていた関係から、徴用令は来なかった。戦争もたけなわで、だれもが食糧の買出しやら、軍需工場へ狩り出されるやら、防空訓練に昼夜を問わずに召集されるやら、軍事教練をうけるやら、夜も日もないありさまだったが、幸いと言おうか、私は案外のんびりとした日送りをしていた。

しかし、四日市が空襲を浴びた頃からのんびりともしていられなくなった。戦局は次第に悲観的になり、国民も何となく敗戦の不安感をいだくようになり、苦しい生活に疲れ果ててきたようだった。

8月15日は消防の訓練日に当っていたので、消防車の車庫へ集合していた。そこで玉音放送を聞いて終戦を知ったのだった。一瞬あ然として虚脱状態になったが、来るべき日がとうとう来てしまったと言うあきらめと、これで今晩から足を伸ばして寝られると言うほのかな嬉しさもちょっぴり頭をかすめたのも事実だ。

戦争の苦しさ、むなしさに堪えられなくなり、なかば戦意喪失の気配が広がりつつあった。敗戦の恥辱をうけることは堪えられないことではあったが、これで戦争も終ったのだと言う安堵(あんど)の気持ちも正直言ってあった。そういった複雑な感情が脳裏を去来するのだった。私が37才の時だった。

栄養失調者が続出

「代用食」と言っても若い人には分からないだろうが、戦時中の食糧不足の頃に、米の不足をおぎなうために、米の代りに食べたものを代用食と言った。

当時は大人1人1日当りの米の配給が1合5勺(?)あったが、とてもそれだけでは足りないばかりか、その上時々欠配もあったので、食べられるものなら何でも食べた。飯に色々のものを混ぜて量を増やして、満腹感が得られるように工夫した。米より混ぜものの方が多いのが普通だった。かさ増しには、大根、かぼちゃ、芋、芋づる、と言うように食べられるものなら何でも利用して食べた。栄養の有る無しは問題外で、ただ満腹すればよかった。また、米のかわりとして、トウモロコシ、マイロはよい方だが、大豆粕、ふすまの来ることもあった。

栄養失調者が続出し、下痢はほとんどの人がやった。顔を張らしている者、青い顔して元気の抜けた格好で力なく歩いている者が街にあふれていた。食べることとなると、餓鬼に等しい状態だった。

そのようなひもじい思いを体験した我々には、食堂などで、食べ残したものをポイポイ捨てているのを見ると「アア、もったいない」と言う気がする。

◀前のお話 目次 次のお話▶